[ツール]メニューの[オプション]を選択すると、現在使用している[プロパティ]ダイアログが表示されます。[プロパティ]ダイアログの各項目を設定します。

設定した内容をプロファイルとして登録することができます。登録するプロファイルには、任意に名前を付けることができます。登録されたプロファイルはツールバーに表示され、ホストに接続中でも簡単にプロファイルを切り替えることができます。

[プロパティ]ダイアログから[プロファイル]タブをクリックします。

現在使用しているプロファイル名が表示されます。一覧には登録されているプロファイルが表示されます。一覧から使用したいプロファイルを選択すると、そのプロファイルの登録情報に従って、エミュレータの動作が変更されます。

参考

プロパティのフォルダ設定で、[ユーザフォルダと共通フォルダのリソースを使用する]を選択した場合、共通フォルダとユーザフォルダの両方のプロファイルが一覧に表示されます。共通フォルダとユーザフォルダに同じ名前のプロファイルが存在する場合は、共通フォルダのプロファイルが使用されます。

(→「2.7.2 フォルダ設定」参照)

新しくプロファイルを追加します。プロファイル名を入力するダイアログが表示されますので、新規に登録したいプロファイル名を指定します。

参考

[共通フォルダに作成する]を選択しない場合は、プロファイルはユーザフォルダに作成されます。

(→「2.7.2 フォルダ設定」参照)

選択したプロファイルを削除します。削除したプロファイルは使用できません。

選択したプロファイル名を変更します。すでに登録済みのプロファイル名と重ならない名前を指定します。

DSPEMUの入力モードと出力モードを設定します。

[プロパティ]ダイアログから[入出力モード]のタブをクリックします。

使用するEBCDICコードの変換規則を選択します。

(→「A.3 EBCDICコード表」参照)

DSPEMUでは、常に高輝度で表示しているために、通常輝度フィールドでの表示と高輝度フィールドでの表示に違いがありません。高輝度フィールドを意識して使用される場合は、リバースまたはボールドを選択します。ただし、空白もリバースまたはボールドの対象となります。

通常表示します。

高輝度フィールドの文字をリバースで表示します。

高輝度フィールドの文字を太字で表示します。

高輝度フィールドの文字をブリンクで表示します。

ブリンクフィールド上の文字の表示方法を選択します。

通常表示します。

ブリンクフィールドの文字をリバースで表示します。

ブリンクフィールドの文字を太字で表示します。

ブリンクフィールドの文字をブリンクで表示します。

表示カラーモードを選択します。

(→「3.3.2 カラー表示制御」参照)

DSPEMUでは、[カット&ペースト]と[ライトペン]のマウスを用いた2種類の機能をモード切替えで使用でき、また両方とも無効にすることもできます。DSPEMU起動時のマウス機能のモードを選択します。

カット&ペースト機能などを使用する場合に指定します。

マウスをライトペンの代行として使用する場合に指定します。

DSPEMUでマウスを必要としない場合に指定します。

数字フィールド上での入力制限を解除することができます。

DUPコード、FMコードの制御記号を表示するかどうかを指定します。

表示の場合は * を表示し、非表示の場合は空白となります。

表示の場合は ; を表示し、非表示の場合は空白となります。

アンダードットを表示にすると、入力可能なフィールドの下に点線を表示します。

DSPEMUの表示フォントを指定します。この設定はフルスクリーンモードでも有効です。

[プロパティ]ダイアログから[フォント]タブをクリックします。

利用可能なフォントの一覧が表示されます。

利用可能なフォントの条件は次のとおりです。

TrueTypeフォント かつ

日本語フォント かつ

固定ピッチフォント

参考

「メイリオ」フォントは固定ピッチフォントではないため、WSMGRでは使用できません。

フォントサイズをポイントで指定します。ダイナミックリサイズがチェックされている場合は、サイズは指定できません。サイズはフォントの高さを指定しますので、[表示]メニューの[フォントサイズ]でフォントの幅だけが調整された場合は、このサイズ項目には反映されません。

フォントのサンプルと、行間、文字間の表示例が表示されます。

文字間の隙間にとるドット数を指定します。この値は、ダイナミックリサイズ、フルスクリーンの場合でも有効です。

ウィンドウサイズに合わせて、フォントサイズを調整するモードにします。ここをチェックした場合は、フォントのサイズ設定は無効(グレー)になります。

実機の画面の縦横比と同じになるようにウィンドウサイズを調整します。ウィンドウサイズが調整しきれない場合は、エミュレーション画面に隙間を空けます。

現在設定されている行間隔、文字間隔をベースに実機の縦横比と同じにします。

現在のフォントサイズで実機に比べてどの位の比率かを表します。現在のフォントサイズでの行間隔、文字間隔を変更することで比率を調整できます。

エミュレーションサイズは、縦横の解像比から求めた面積値です。

注意

ダイナミックリサイズが有効になっている場合のみ指定できます。ダイナミックリサイズが無効の場合でも、縦解像度と横解像度の%表示が同じになるようにフォントサイズ、行間隔、および文字間隔を手動で調整することで実機と同じ縦横比にすることができます。

ここで指定したフォントサイズと同じ大きさのフォントを状態表示行にも使用します。ダイナミックリサイズ指定時は、ウィンドウサイズに合わせて、状態表示行のフォントサイズが調整されます。

DSPEMUの表示カラーを設定します。

[プロパティ]ダイアログから[カラー]タブをクリックします。

ホストから指定されているカラー表示色や、罫線の表示色を変更することができます。モノクロディスプレイなどで表示が見にくい場合に、この設定を変更します。

DSPEMUのキー割り当てを設定します。

[プロパティ]ダイアログから[キーボード]タブをクリックします。

キー設定を変更するキーの種別を選択します。ここで選択したキー種別の一覧が表示されます。

選択した機能キーに対応するキー設定を無効にします。機能キーに対応する対応キーがない場合は未設定と表示されます。

選択した機能キーに対応するキー設定を追加します。1つの機能キーに対応して設定できるキーは最大で3種類までです。すでに3種類のキーが登録されている場合は、[変更]をクリックした時と同様の動作となります。

選択した機能キーに対応するキー設定を変更します。[追加]または[変更]をクリックした時には「キー設定」ダイアログが表示されますので、直接キーを入力します。設定不可能なキーを入力した場合は、確定せずに無効となります。(→「A.7 キー対応表」参照)

編集モードの詳細を設定します。

[プロパティ]ダイアログから[編集モード]タブをクリックします。

クリップボードにコピーする属性を指定します。次の項目から選択します。

すべて

フィールド内文字列

入力フィールド内文字列

クリップボードからDSPEMUにタブコードを貼り付けるときの動作を指定します。次の項目から選択します。

削除

ブランク

タブキー動作

クリップボードからDSPEMUに改行コードを貼り付けるときの動作を指定します。次の項目から選択します。

削除

ブランク

改行キー動作

貼り付け文字の長さがフィールド長を超えている場合に、改行またはタブをフィールドの区切りとして、フィールド長を超える文字を切り捨てます。

貼り付ける時に貼り付け対象のフィールドをクリアして貼り付けます。クリア動作は、Erase Input動作でクリアを行うため、フィールドの任意の位置での貼り付けは、カーソルをフィールドの先頭位置に移動し、フィールド内のすべての入力文字をクリアします。

保護フィールドのスキップと入力禁止フィールドに貼り付けようとした場合、次の入力可能フィールドまでスキップして貼り付けを行います。

マウスまたはキーボードの範囲選択を行選択します。80カラム単位に改行コードを付加します。

マウスまたはキーボードの範囲選択を矩形選択します。各行の右端に改行コードを付加します。

上で設定されている選択方法をマウスの右ドラッグでは逆の意味を持ちます。たとえば、行選択を設定した場合に右ドラッグしたときは、矩形選択動作となります。

■編集モード-区切り指定

クリップボードへコピーするときの区切り記号の設定を行います。

[編集モード]の[区切り指定]をクリックします。

ホスト画面上のどの位置を区切り文字の対象にするかを指定します。フィールド属性位置、カンマ、スペース、セミコロン、および、指定文字の複数を指定できます。

クリップボードにコピーするときに置き換える文字を指定します。空白、カンマ、改行、タブまたは1バイト記号を指定します。

行の先頭が区切り文字になる場合は、クリップボードに区切り記号を挿入しません。

区切り文字が2つ以上連続する場合は、クリップボードに1つだけ区切り記号を挿入します。

Webブラウザとの連携機能を設定します。

[プロパティ]ダイアログから[リンク]タブをクリックします。

ディスプレイエミュレータ画面に表示されたURLをクリックすることで、Webブラウザを起動します。画面上に表示されている、http:// または、https:// で始まる文字をURLとして扱いますので、簡単にハイパーリンク機能を使うことができます。URLは下線が引かれ、URL上にマウスを移動させると、手の形に変化します。

[URLホットスポットを使用する]をチェックすると、URLホットスポットが有効になります。

注意

エミュレータ画面に表示されているURLをキーボードで変更した場合は正しくURLが認識されない場合があります。

DSPEMUの拡張機能である「WWWサーバ ハイパーリンク連携機能」の詳細設定を行います。

(→「3.2 拡張機能」参照)

[リンクを開く前に確認する]をチェックすると、URLをWebブラウザで開く前に、URLを確認するダイアログを表示します。

ホットスポット機能を使用すると、マクロやPFキーなどを画面上の文字列に割り当てることによって、この文字列をクリックするだけで割り当てられたそれらの操作が行えます。

また、画面上の文字列をダブルクリックすることによって、ダブルクリックを行った文字列をカーソル位置に貼り付けて実行することや、カーソルを移動し実行するといったオペレータ業務の軽減が可能です。

ホットスポットが有効になっている位置では、文字に下線が引かれて表示され、ホットスポット上にマウスを移動させるとマウス形状が手の形に変化します。このとき状態表示行に動作説明を表示させることができます。

ホットスポット機能を設定するには[プロファイル]ダイアログから[ホットスポット]タブをクリックします。

ホットスポット機能を使用するか、使用しないか、ON、OFFを選択します。

画面上の保護フィールド内のPF1~PF24、F1~24、PA1~3、実行もしくはENTERの文字列をホットスポット化し、マウスのクリックで機能キーをホストに送信します。

文字列は以下の区切り文字で囲まれている必要があります。

,.:;/=-()<> !+*{}'\"?

また、空白文字、1バイト文字と2バイト文字の切り替え、制御コード、アトリビュート位置も区切りと判断します。

各機能キーをホットスポット化する場合は、チェックボックスをチェックします。

参考

「PF12KEY」のように区切り文字で囲まれていない文字列は、ホットスポット化されません。このような場合はPFキーの送信をマクロに登録しておき「PF12」の文字列とマクロを関連付けることでホットスポット化できます。

画面上の保護フィールド内の任意の文字列をホットスポット化し、マウスのクリックで指定したマクロを実行します。

本機能を利用する場合は、あらかじめマクロを作成しておく必要があります。

この機能を利用する場合は、チェックボックスをチェックします。

ホットスポット化する文字列の優先度を指定します。リストボックスの上にあるものほど優先度は高くなります。

ホットスポット化する文字列と、マクロファイルの関連付けを行います。

[追加]ボタンをクリックすると[ホットスポットの設定ダイアログ]が表示されます。ホットスポットの説明もここで指定します。

ホットスポット化された、マクロファイルに関連付けられた文字列の設定を変更します。リストボックスに表示されている文字列を選択し、[変更]ボタンをクリックします。[ホットスポットの設定ダイアログ]が表示されます。

ホットスポット化された、マクロファイルに関連付けられた文字列の設定を削除します。リストボックスに表示されている文字列を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

ホスト画面の文字列:

ホットスポット化するホスト画面の文字列が表示されます。

実行するマクロ:

ホットスポットをクリックしたときに実行するマクロファイルが表示されます。

説明:

ホットスポット位置にマウスがあるときに、エミュレータのステータスバーに表示する文字列が表示されます。

保護フィールドで、マウスをダブルクリックした時の動作を指定します。

保護フィールドの任意の位置でマウスをダブルクリックすると、そのフィールドの先頭に移動し、実行動作を行います。

この機能を有効にする場合は、チェックボックスをチェックします。

保護フィールド内の任意の文字列位置でマウスをダブルクリックすると、その文字列をコピーしカーソル位置に貼り付けます。

その後実行動作を行います。

コピーする文字列の範囲は、ダブルクリックした位置の前後にある以下の区切り文字で判断されます。

,.:;/=-()<> !+*{}'\"?

また、空白文字、1バイト文字と2バイト文字の切り替え、制御コード、アトリビュート位置も区切りと判断します。

この機能を有効にする場合は、チェックボックスをチェックします。

注意

ホットスポット化できるのは保護フィールド(入力禁止のフィールド)のみです。

ホットスポットの優先度は以下のようになります。

(優先度高) (優先度低) URLホットスポット >機能キー > 文字列 > 文字列タイプ+実行> カーソル移動+実行

グラフィック文字はホットスポットにできません。

■ホットスポットの設定

ホスト画面の文字列と実行するマクロファイルと説明の関連付けを行います。

[追加]または[変更]をクリックすると表示されます。

ホットスポット化する文字列を指定します。文字列を直接入力するか[41A1]のようにJEFコードをカッコ[]で囲みます。カッコ内は1つの項目だけ指定可能です。左カッコ[を入力するときは[[のように左カッコを重ねて記入します。

指定できる最大文字数は半角で256文字です。

ホットスポット位置でクリックした場合に実行するマクロをリストから選択します。

参考

プロパティのフォルダ設定で、[ユーザフォルダと共通フォルダのリソースを使用する]を選択した場合、共通フォルダとユーザフォルダの両方のマクロが一覧に表示されます。共通フォルダとユーザフォルダに同じ名前のマクロが存在する場合は、共通フォルダのマクロが使用されます。

(→「2.7.2 フォルダ設定」参照)

ホットスポット位置にマウスがあるときに、エミュレータのステータスバーに表示される文字列を指定します。

画面サイズによってステータスバーに収まりきらない場合、説明は切りつめられます。指定できる最大文字数は半角で32文字です。

画面印刷を行うときの印刷書式を設定します。

[プロファイル]ダイアログから[画面印刷]タブをクリックします。

全画面を印刷するか、非保護フィールドのみ印刷するかを指定します。

エミュレーション画面内に表示されているすべての内容を印刷します。

エミュレーション画面内の非保護フィールドのみ印刷します。

テキスト画面をカラーで印刷するか、モノクロで印刷するかを指定します。グラフィック画面については、この指定に関係なくカラーで印刷されます。

テキスト画面をカラーで印刷します。

テキスト画面をモノクロ(白黒)で印刷します。

注意

モノクロプリンタを使ってカラー印刷処理を行うと、プリンタの機種によっては、印刷結果が見づらくなる場合があります。

グラフ機能拡張機能を有効にしてグラフ印刷を有効にしている場合、背景色は、この設定に関係なくカラーで印刷されます。

このため、モノクロ指定でグラフ印刷を有効にする場合は、カラー設定の背景色を黒に設定することをお勧めします。

印刷時の拡大/縮小サイズを指定します。指定する値は、10.5ポイントのフォントサイズで印刷した時の印刷サイズを100%とした印刷倍率で指定します。

上方向の印刷余白を行数で指定します。

左方向の印刷余白を桁数で指定します。

印字行間隔を1/10文字単位で指定します。10の場合に1文字分の行間隔となります。

文字間隔を1/10文字単位で指定します。10の場合に1文字分の文字間隔となります。

システムに登録されているプリンタの一覧を表示します。一覧の先頭には「通常使うプリンタ」が表示され、その下にシステムに登録されているプリンタが表示されます。通常使うプリンタが指定された場合には、システムに登録されている通常使うプリンタが使用されます。

罫線を印刷するかどうかを指定します。

印刷結果を白黒反転させるかどうかを指定します。カラーでモノクロを選択している場合は、次のような印刷結果となります。

テキスト文字は黒、背景は白で印刷されます。

テキスト文字は白、背景は黒で印刷されます。

ただし、「カラー指定」でモノクロを選択した場合でも、グラフ機能拡張機能を有効にして、グラフ印刷を有効にしている場合、背景に関する印刷結果は上記とは異なるものになります。以下の場合、本設定が有効となっていると色が反転して印刷されます。

カラー指定でカラーを選択している

カラー指定でモノクロを選択し、かつグラフ機能拡張機能を有効にして、グラフ印刷を有効にしている場合(テキスト文字は黒で印刷されます)。

グラフィック画面が表示されている場合に、グラフィック画面を印刷するかどうかを指定します。

印刷する前に[印刷設定]ダイアログを表示するかどうかを指定します。頻繁にプリンタを変更したい場合などにここをチェックしてください。

Unicodeを使用する場面を設定します。

[プロファイル]ダイアログから[コード変換]タブをクリックします。

クリップボードへコピーする時に、Unicode形式で格納します。

クリップボードからテキストを貼り付ける時に、Unicode形式でテキストを取り出します。

かな漢字変換(FEP)から入力された文字をUnicode文字列として取り出します。

※FEPがUnicodeをサポートしているかどうかに関わりなく、Unicodeで取り出します。

Unicode変換オプションを指定します。

ホストコード⇔Unicodeのコード変換に「ユーザ定義テーブルUNICODE用」を使用します。

WSMGR V4.1と同じコード変換を行う場合はこのオプションを指定してください。

ホストコード⇔Unicodeのコード変換に「ユーザ定義テーブルUNICODE/JIS2004用」を使用します。

JIS2004(Unicode)の字体変更、追加文字などの改定文字を使用したUnicode変換を行う場合はこのオプションを指定してください。

注意

[かな漢字入力]をチェックした場合、[Unicodeオプション]と[フォント]タブの[フォント名]は以下を選択することをお勧めします。

[ユーザ定義テーブルUNICODE用を使用する]を選択した場合、FUJ明朝体などの富士通Unicode-JEFフォント

[ユーザ定義テーブルUNICODE/JIS2004用を使用する]を選択した場合、MS 明朝(Version 5.00)やFUJ2004明朝体などのJIS2004対応フォント

異なるフォントを選択した場合、一部の文字の字体が異なるため、かな漢字入力変換中の候補と確定した後の文字が変わる場合があります。

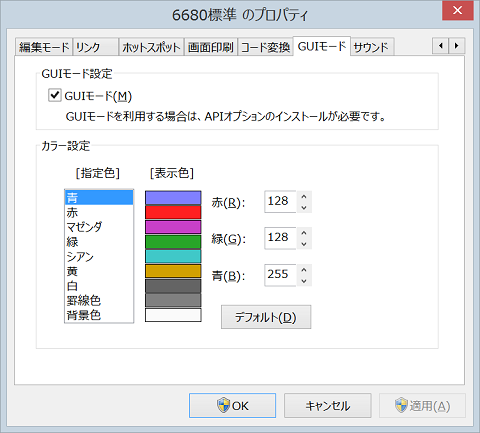

GUIモードを設定します。

[プロファイル]ダイアログから[GUIモード]タブをクリックします。

フィールドをGUI部品として表示する機能です。(→「第10章 GUIモード」参照)

使用する場合はON、使用しない場合はOFFを選択します。

ホストから指定されているカラー表示色や、罫線の表示色を変更することができます。

GUIモードがONの場合は[カラー]タブではなく[GUIモード]タブのカラー設定に従って表示されます。

DSPEMUの使用時に音を鳴らしたい場所の設定をします。

[プロパティ]ダイアログから[サウンド]タブをクリックします。

Windowsサウンドシステムを使用してサウンドを発生させます。

ここを指定した場合は、Windowsのコントロールパネルのサウンド設定で設定を行います。コントロールパネルで設定したサウンドは、システムで共通な設定となり、プロファイルごとには保存されません。

Win32のビープ音を使用してチェックした項目での操作時に音を鳴らします。入力エラーは、キー入力不可の状態で、キーボード入力を行ったときに警告音を鳴らします。音を鳴らす場面ごとに長さと高さを指定できます。

注意

サウンドカードには関係なく、パソコン内蔵スピーカから、ここで指定した音が発生します。