以下の操作や環境作成の方法について説明します。

sendmail環境の設定

暗号化環境の設定

MQDの起動

サービス環境の作成

メッセージキューの作成

サービス定義の作成

hostsファイルの編集

sendmailでは、DNS(Domain Name System)サーバが存在しない場合、ドメイン名を解決するためにhostsファイルの情報を使用します。通常、hostsファイルは、/etc というディレクトリに置かれています。DNSサーバが存在しない場合は、このファイルに受信側システムのサーバのIPアドレスとホスト名の対を定義しておきます。

注)IPv6による運用を行う場合には、hostsファイルの代わりに/etc/ipnodesファイルの情報を使用します。

メールアドレスの設定

SMTP連携サービスでは、以下の2種類のメールアドレスを使用します。

MQD代表メールアドレスは、それぞれのMQDに1個必要です。受信用メールアドレスは、受信側システムで受信キューごとに1個必要です。

なお、これらメールアドレスに対応したユーザアカウントは、MQD利用ユーザと同じグループIDを持つように設定してください。メールアドレス(ユーザアカウント)の登録方法については、Solarisオペレーティングシステムの“システム管理”のマニュアルを参照してください。

.forwardファイルの設定

SMTP連携サービスを使用する際には、MQD代表メールアドレスと受信用メールアドレスごとに.forwardファイルを作成して設定する必要があります。

.forwardファイルの設定方法には、以下の二つがあります。

手動で設定する

コマンドで設定する

メッセージ格納ファイルとしてデータベースを使用する場合には、手動で設定してください。

.forwardファイルは、メールアドレスに対応したユーザのホームディレクトリに作成します。次に.forwardファイルに以下を記述します。

ファイルを使用する場合

--------------------------------------------------------------------------- "| /opt/FJSVmqd/bin/mqdscomtransit -s sysname -e LANG=ja || exit 75" --------------------------------------------------------------------------- -s sysname : MQDシステム名

データベースを使用する場合(例)

---------------------------------------------------------------------------

"| /opt/FJSVmqd/bin/mqdscomtransit -s sysname -e LANG=ja

LD_LIBRARY_PATH=/opt/FSUNrdb2b/lib:/opt/FSUNiconv/lib || exit 75"

---------------------------------------------------------------------------

-s sysname : MQDシステム名

-e 環境変数 : 環境変数名=値の形式でmqdscomtransitに渡す環境変数を指定します。“mqdscomtransit”は、メッセージが正常に受信された場合の処理を行います。“exit 75”は、メッセージの受信に失敗した場合に、sendmailの再配送キューにメッセージを格納します。

注1) .forwardファイルのファイルモードは“644”または“600”に設定してください。

.forwardファイルの所有者以外のユーザが書込み可能な場合、sendmailがmqdscomtransitを実行しないため、SMTP連携サービスが正しく動作しません。

注2) sendmailのバージョンの違いにより.forwardファイルが認識されない場合があります。お使いのsendmailの仕様に合わせて、メールの受信が可能となるように、.forwardファイルを有効にしてください。

例えばsendmailがバージョン8.9の場合、ユーザのホームディレクトリが存在するディレクトリからルートディレクトリまで遡って、各階層のディレクトリはrootが所有し、rootだけが書込み可能である必要があります。また、ホームディレクトリ自身は当該ユーザが所有し、当該ユーザだけが書込み可能でなければなりません。

注3) データベースを使用する場合は、.forwardファイル中の-eオプションで環境変数名“LD_LIBRARY_PATH”にSymfowareおよび標準コード変換機能のライブラリ格納先ディレクトリの絶対パスを指定する必要があります。記述がない場合は、SMTP連携サービスが正しく動作しません。

受信メールアドレスに対応する.forwardファイルは、mqdscomcrtコマンドを実行することで作成および設定を行うことができます。また、MQD代表メールアドレスに対応する.forwardファイルは、mqdscomsetupコマンド実行時に作成および設定が行われます。ただし、どちらの場合でもユーザのアカウントは事前に作成しておく必要があります。

mqdscomcrtコマンドは、SMTP連携サービスのサービス定義ファイルの内容を入力して処理を行います。そのため、事前にサービス定義ファイルを作成するか、または、“サービス定義の作成”の操作が完了してから、本コマンドを実行する必要があります。

なお、サービス定義の作成については、“12.3.2.6 サービス定義の作成”を参照してください。また、mqdscomcrtコマンドの詳細については“12.5.8 mqdscomcrt (.forwardファイルの作成/設定を行う)”を、mqdscomsetupコマンドの詳細については“12.5.1 mqdscomsetup (サービス環境を作成する)”を参照してください。

SMTP連携サービスでメッセージを暗号化する場合は、暗号化環境の設定が必要です。

暗号化環境の設定は、証明書/鍵管理ツール(証明書/鍵管理用の各種コマンド)を使用して行います。証明書/鍵管理ツールの詳細については、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。

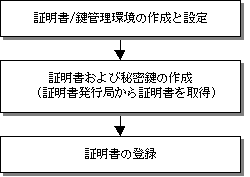

暗号化環境の設定は、図12.12 暗号化環境の設定手順に示す手順で行います。

図12.12 暗号化環境の設定手順

証明書/鍵管理環境の作成と設定

証明書/鍵管理環境を以下の手順で作成します。

証明書、秘密鍵管理に必要な管理ディレクトリを作成します。

詳細については“F.1.1 環境作成の概要”を参照してください。

秘密鍵の管理に必要な秘密鍵管理環境の作成と設定を行います。

詳細については“F.1.2 秘密鍵管理環境の作成と設定”を参照してください。

証明書およびCRL(Certificate Revocation List:無効となった証明書のリスト)の管理に必要な証明書/CRL管理環境の作成と設定を行います。

詳細については“F.1.3 証明書/CRL管理環境の作成と設定”を参照してください。

証明書および秘密鍵の作成

MQDで、証明書を使用するには、証明書発行局に証明書の発行を依頼し、証明書を取得する必要があります。

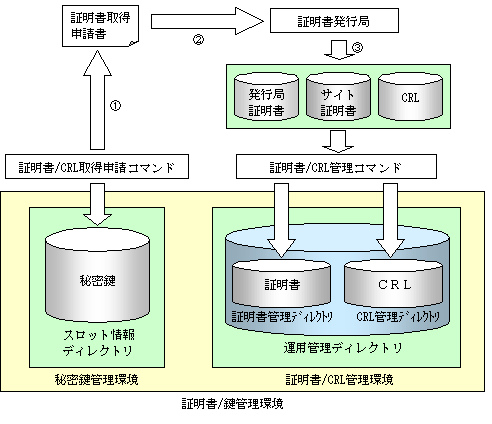

証明書発行局から証明書を取得する手順を図12.13 証明書を取得する手順に示します。

図12.13 証明書を取得する手順

[図の説明]

1) 証明書取得申請書の作成

証明書発行局へ証明書の発行を依頼するための、証明書取得申請書を作成します。

証明書取得申請書の作成は、証明書/CRL取得申請コマンド(cmmakecsr)で行います。コマンドに、サイト証明書の情報、サイト秘密鍵を登録するトークンのトークンラベルおよびユーザPINを指定することにより、証明書取得申請書の作成が行われ、同時に公開鍵と秘密鍵の鍵ペアが作成されます。ユーザPINは、前述の“2) 秘密鍵管理環境の作成と設定”で指定したものを入力してください。

ここで指定したトークンラベルおよびユーザPINは、後述のサービス環境定義の作成時にも使用します。

証明書/CRL取得申請コマンドの詳細は、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。

以下にcmmakecsrコマンドの入力例を示します。

----------------------------------------------------------------------------------

cmmakecsr -ed /home/scmi -sd /home/scmi/slot -cn MQDsmime1 -o FUJITSU

-ou 3rdSoftware -tl tkn01 -kt RSA -kb 512

-of /home/scmi/csr/MQDsmime1.txt -f NOHEAD

ENTER TOKEN PASSWORD=>

----------------------------------------------------------------------------------2) 証明書の発行依頼

証明書取得申請書を証明書発行局へ送り、サイト証明書の発行を依頼します。

依頼方法は証明書発行局(InfoCA)に従ってください。詳細は、“Systemwalker/PkiMGR 説明書”を参照してください。

3) 証明書の取得

証明書発行局により署名された証明書を取得します。

取得方法は証明書発行局(InfoCA)に従ってください。詳細は、“Systemwalker/PkiMGR 説明書”を参照してください。

証明書の登録

発行局証明書、サイト証明書(自システムと相手システムの両方)を証明書/CRL管理環境に登録します。相手システムの証明書は、前もって入手しておいてください。

証明書の登録は、証明書/CRL登録コマンド(cmentcert)で行います。証明書/CRL登録コマンドに、証明書を識別するためのニックネームを指定することにより、証明書が証明書/CRL管理環境に登録されます。

ここで指定したサイト証明書のニックネームは、後述のサービス環境定義の作成でも使用します。

証明書/CRL登録コマンドの詳細は、“リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。

以下にcmentcertコマンドの入力例を示します。

------------------------------------------------------------------------ cmentcert /home/mqd/ca.der -ed /home/scmi/cert -ca -nn InfoCA cmentcert /home/mqd/MQDsmime1.der -ed /home/scmi/cert -nn MQDme1 cmentcert /home/mqd/MQDsmime2.der -ed /home/scmi/cert -nn MQDyou1 ------------------------------------------------------------------------

SMTP連携サービスの環境を作成するためには、MQDの各種のコマンドを使用します。これらのコマンドを使用するためには、事前にMQDを起動しておく必要があります。MQDの起動は、mqdstrコマンドを使用して行います。

以下にmqdstrコマンドの入力例を示します。

-------------------------------------- mqdstr --------------------------------------

サービス環境の作成では、以下の二つの作業があります。

サービス環境定義ファイルの作成

サービス環境の作成操作

サービス環境定義ファイルの作成

サービス環境定義は、SMTP連携サービスの動作環境を定義します。サービス環境定義を格納するファイルをサービス環境定義ファイルと呼びます。サービス環境定義ファイルは、ユーザが任意の通常ファイル上にテキストファイルとして作成します。このファイルは、後述のサービス環境の作成操作時に使用されます。

サービス環境定義では、以下の情報を定義します。

サービス環境情報

暗号化情報

暗号化情報は、メッセージの暗号化を行わない場合には記述する必要はありません。

viコマンドなどの編集ツールを使用して定義してください。サービス環境定義の記述方法の詳細については、“12.3.3 環境定義の記述”を参照してください。

サービス環境の作成操作

サービス環境定義ファイルを作成した後、サービス環境の作成操作を行います。サービス環境の作成操作は、mqdscomsetupコマンドを使用して行います。

以下にmqdscomsetupコマンド(作成)の入力例を示します。

---------------------------------------------------- mqdscomsetup -f /mqd/def/SCOMenv.def ----------------------------------------------------

なお、サービス環境を再作成する場合は、サービス環境を削除した後、再度、上記のmqdscomsetupコマンドを実行してください。サービス環境の削除は、mqdscomunsetupコマンドを使用して行います。

以下にmqdscomunsetupコマンド(削除)の入力例を示します。

-------------------------------------- mqdscomunsetup --------------------------------------

また、サービス環境を直接変更することができます。サービス環境の変更は、mqdscomchgコマンドを使用して行います。

以下にmqdscomchgコマンドの入力例を示します。

-------------------------------------------------- mqdscomchg -f /mqd/def/SCOMenv.def --------------------------------------------------

サービス環境を作成した後、システム間でメッセージ送受信を行うためのメッセージキューを作成します。送信側システムには、メッセージを送信するためのメッセージキュー(送信キュー)を作成します。受信側システムには、メッセージを受信するためのメッセージキュー(受信キュー)を作成します。送信キュー名および受信キュー名については、後述のサービス定義で指定します。

なお、メッセージキューに関する以下の操作については、“4.2 運用操作の説明”を参照してください。

メッセージキューの作成

メッセージキュー情報の表示

メッセージキューの削除

サービス定義ファイルの作成

サービス定義は、SMTP連携サービスで使用するメッセージキューの対応関係やメッセージキューの送受信の属性などの情報を定義します。サービス定義を格納するファイルをサービス定義ファイルと呼びます。サービス定義ファイルは、ユーザが任意の通常ファイル上にテキストファイルとして作成します。このファイルは、後述のサービス定義の登録時に使用されます。

サービス定義では、主に以下の情報を定義します。

メールアドレスとメッセージキューとの対応関係

送信キュー情報

受信キュー情報

暗号化情報

暗号化情報は、メッセージの暗号化を行わない場合には記述する必要はありません。

サービス定義は、viコマンドなどの編集ツールを使用して記述してください。サービス定義の記述方法の詳細については、“12.3.3 環境定義の記述”を参照してください。

サービス定義の登録/反映

サービス定義ファイルを作成した後、サービス定義の登録を行います。サービス定義の登録は、mqdscomdefコマンドを使用して行います。

以下にmqdscomdef(登録)コマンドの入力例を示します。

---------------------------------------------------- mqdscomdef -a -f /mqd/def/SCOMsvc.def ----------------------------------------------------

すでにサービス定義が登録されている場合、新しい定義が既存の定義に追加されます。同じメッセージキューに対する定義の登録は無視されます。

サービス定義を登録した後、次にサービス定義の反映を行います。サービス定義の反映は、SMTP連携サービスを起動した後、mqdscomdefコマンドを使用して行います。MQD起動時またはサービス起動時に行うこともできます。

以下にmqdscomdefコマンドを使用して定義の反映を行う場合の入力例を示します。

-------------------------------------- mqdscomdef -r --------------------------------------

なお、サービス定義を再作成する場合は、まずサービス定義の全体を削除します。サービス定義の削除は、mqdscomdefコマンドを使用して行います。指定したサービス定義ファイルに記述された部分だけが削除されます。全体を削除するためには、登録時に使用したサービス定義ファイルを指定してください。

以下にmqdscomdef(削除)コマンドの入力例を示します。

---------------------------------------------------- mqdscomdef -d -f /mqd/def/SCOMsvc.def ----------------------------------------------------

サービス定義を削除した後、次に上記のサービス定義の登録と反映を行います。サービス定義削除後のサービス定義の反映には、mqdscomdefコマンドは使用できません。MQDまたはSMTP連携サービスを終了して、再起動時に定義の反映を行ってください。

以下にMQD起動時に定義の反映を行う場合の入力例を示します。

-------------------------------------- mqdstr -n --------------------------------------

以下にSMTP連携サービス起動時に定義の反映を行う場合の入力例を示します。

-------------------------------------- mqdstrsvc -n SCOM --------------------------------------