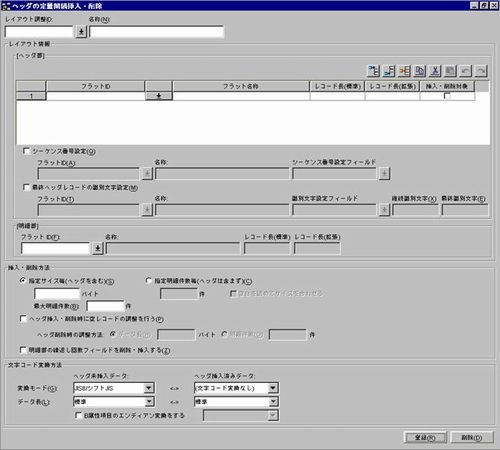

[FEDIT/FL-TABLE メインメニュー]画面で以下の操作を行うと、[ヘッダの定量間隔挿入・削除]画面が表示されます。

[各種設定]メニューより[レイアウト調整]の[ヘッダの定量間隔挿入・削除]をクリック

ツールバーの[ヘッダの定量間隔挿入削除]アイコンをクリック

ツリーにて[ヘッダの定量間隔挿入・削除]を選択して右クリックし、[新規作成]をクリック

図9.19 ヘッダの定量間隔挿入・削除画面

ここでは、ヘッダの定量間隔挿入・削除の設定を行います。

| 選択している1行上に行挿入します。 |

| 選択している1行下に行挿入します。 |

| 選択している行を削除します。 |

| 選択している行をコピーします。 |

| 選択している行を切り取ります。 |

| 選択している1行上に行を貼り付けます。 |

| 現在の内容を登録します。 |

| 現在の内容を削除します。 |

フィールド名 | 入力/出力 | 必須 | 最大項目長 | フィールド説明 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

レイアウト調整ID/名称 | IN | ○ | 半角 | 登録するレイアウト調整のキーとなるIDを入力します。 | ||

IN/OUT | ○ | 半角250桁 | レイアウト調整IDに対する名称を入力します。 | |||

レイアウト情報 | フラットID/名称 | IN | ○ | 半角 | ヘッダレコードとなる登録済みフラットIDを選択します。 | |

OUT | - | - | 上記フラットIDに対する名称が表示されます。 | |||

レコード長(標準) | OUT | - | - | レコード長を表示します。 | ||

レコード長(拡張) | OUT | - | - | レコード長を表示します。 | ||

挿入・削除対象 | IN/OUT | △ | - | 挿入(または削除)するヘッダレコードのチェックボックスです。チェックボックスをONすると挿入(または削除)に使用します。 | ||

シーケンス番号設定 | シーケンス番号設定 | IN/OUT | ○ | - | チェックボックスがONのとき、指定されたヘッダレコードのフィールドに、シーケンス番号を書き込みます。 | |

フラットID/名称 | IN | △ | 半角 | シーケンス番号を書き込むヘッダレコードの、フラットIDを選択します。 | ||

OUT | - | - | 上記フラットIDに対する名称が表示されます。 | |||

シーケンス番号設定フィールド | IN/OUT | △ | - | シーケンス番号を書き込むフィールドを選択します。 | ||

最終ヘッダレコードの識別文字設定 | 最終ヘッダレコードの識別文字設定 | IN/OUT | ○ | - | チェックボックスがONのとき、指定されたヘッダレコードのフィールドに、挿入途中のヘッダか最後に挿入されたヘッダかを識別できる文字を書き込みます。 | |

フラットID/名称 | IN | △ | 半角 | 識別文字を書き込むヘッダレコードの、フラットIDを選択します。 | ||

OUT | - | - | 上記フラットIDに対する名称が表示されます。 | |||

識別文字設定フィールド | IN/OUT | △ | - | 識別文字を書き込むフィールドを選択します。 X属性の項目のみ選択できます。 | ||

継続識別文字 | IN/OUT | △ | 半角 | 挿入途中のヘッダレコードの対象フィールトに書き込む文字を指定します。 | ||

最終識別文字 | IN/OUT | △ | 半角 | 最後に挿入されるヘッダレコードの対象フィールトに書き込む文字を指定します。 | ||

レイアウト情報 | フラットID/名称 | IN | ○ | 半角 | 明細レコードとなる登録済みフラットIDを選択します。 | |

OUT | - | - | 上記フラットIDに対する名称が表示されます。 | |||

レコード長(標準) | OUT | - | - | 上記フラットIDの“桁数”をもとにしたレコード長を表示します。 | ||

レコード長(拡張) | OUT | - | - | 上記フラットIDの“拡張桁数”をもとにしたレコード長を表示します。 | ||

挿入・削除情報 | 指定サイズ毎(ヘッダを含む) | IN/OUT | △ | 数字5桁 | 指定したサイズ毎にヘッダレコードを挿入(または削除)します。空白を詰めてサイズを合せます。 | |

指定明細件数毎(ヘッダは含まず) | IN/OUT | △ | 数字3桁 | 指定した件数毎にヘッダレコードを挿入(または削除)します。 | ||

空白を詰めてサイズを合せる | IN/OUT | △ | - | 指定明細件数毎(ヘッダは含まず)を選択した場合に設定できます。チェックボックスがONのとき、空白を詰めてサイズを合わせます。 | ||

最大明細件数 | IN/OUT | △ | 数字3桁 | ヘッダレコードの後に続く明細の最大件数を指定します。省略した場合は、指定サイズ毎(ヘッダを含む)か、指定明細件数毎の指定に従います。 ヘッダの挿入時は、最大明細件数を超えた部分には、空白が詰まります。 | ||

ヘッダ挿入・削除時に空レコードの調整を行う | IN/OUT | ○ | - | チェックボックスがONのとき、ヘッダの挿入時は、空レコードの明細を削除します。ヘッダの削除時は、空レコードの明細を追加します。 | ||

データ長 | IN/OUT | △ | 数字7桁 | ヘッダ削除後のヘッダ部+明細部のデータサイズをバイトで指定します。指定サイズに満たない場合は、空レコードの明細を追加します。 | ||

明細件数 | IN/OUT | △ | 数字4桁 | ヘッダ削除後の明細件数を指定します。指定した明細件数に満たない場合は、空レコードの明細を追加します。 | ||

明細部の繰返し回数フィールド削除・挿入 | IN/OUT | ○ | - | チェックボックスがONのとき、ヘッダの挿入時は、明細部の件数を示すフィールドを削除します。ヘッダの削除時は、明細部の件数を示すフィールドを挿入します。 | ||

文字コード | 変換モード | IN/OUT | ○ | - | 変換内容を選択します。 | |

データ長 | IN/OUT | ○ | ― | 文字コード変更前の桁数と文字コード変更後の桁数を指定します。“標準”を選択した場合は、一般フォーマットの桁数を使用します。“拡張”を選択した場合は、一般フォーマットの“拡張桁数”を使用します。 (変換元) | ||

B属性項目のエンディアン変換をする | IN/OUT | △ | - | B属性項目のエンディアン交換をする場合にチェックボックスをONにします。 ※詳細は4. エンディアン交換についてを参照してください。 | ||

![]()

先頭のヘッダレコードから次に挿入するヘッダレコードまでをサイズで指定します。

以下は指定サイズ毎にヘッダレコードを挿入する例です。

図9.20 ヘッダレコードの挿入前

![]()

ヘッダレコード挿入前の状態です。

図9.21 ヘッダレコードの挿入位置

ヘッダレコードの先頭から次にヘッダレコードを挿入する位置を、指定サイズに従い決定します。上記の例の場合、“明細4”を含めると指定サイズを超えるため、次のヘッダレコード挿入位置は“明細4”の前となります。ヘッダレコード挿入は繰り返し行われます。

図9.22 ヘッダレコードの挿入方法

このようにヘッダレコードが挿入されます。

図9.23 ヘッダレコードの挿入後(最終形)

指定サイズ毎(ヘッダを含む)の場合は、自動的に指定サイズまで空白が詰められ、最終的にはこのようになります。

図9.24 最大明細件数(2)を指定した場合のヘッダレコードの挿入後(最終形)

最大明細件数を指定した場合は、指定された最大明細件数まで明細が続き、その後に指定サイズまで空白が詰められ、最終的にはこのようになります。

先頭のヘッダレコードから次に挿入するヘッダレコードまでを、明細レコード件数で指定します。

以下は“指定明細件数毎(ヘッダは含ます)”に[3]を指定したときの例です。

図9.25 ヘッダレコードの挿入前

![]()

ヘッダレコード挿入前の状態です。

図9.26 ヘッダレコードの挿入位置

明細レコード[3]件毎にヘッダレコードを挿入します。“明細4”と“明細7”の前にヘッダレコードが挿入されます。

図9.27 ヘッダレコードの挿入後

このようにヘッダレコードが挿入されます。 [空白を詰めてサイズを合せる]の指定に従い、空白を詰めます。

[空白を詰めてサイズを合せる]のチェックボックスがONのとき、明細レコード件数が指定明細件数に指定された倍数にならなければ、最後に空白を詰めます。

以下は明細レコード件数が[7]で、“指定明細件数毎(ヘッダは含まず)”の指定が[3]のときの例です。

図9.28 [空白を詰めてサイズを合せる]がOFFの例

空白は詰めません。

図9.29 [空白を詰めてサイズを合せる]がONの例

“明細7”の後ろに空白を詰めます。

図9.30 [空白を詰めてサイズを合せる]がONで最大明細件数を指定した例

最大明細件数を指定した場合は、指定された最大明細件数まで明細が続き、その後、指定明細件数まで空白が詰められ、最終的にはこのようになります。

EBCDIC カナ/JEFは、JIS8/シフトJIS、JIS7/EUC、EBCDIC ASCII/JEF、UNICODE(UCS-2BE)、UNICODE(UCS-2LE)、UNICODE(UTF-16BE)、UNICODE(UTF-16LE)への変換だけ、有効です。

EBCDIC ASCII/JEFは、JIS8/シフトJIS、JIS7/EUC、EBCDIC カナ/JEF、UNICODE(UCS-2BE)、UNICODE(UCS-2LE)、UNICODE(UTF-16BE)、UNICODE(UTF-16LE)への変換だけ、有効です。

EBCDIC カナ/dbcs90、EBCDIC ASCII/dbcs90は、JIS8/シフトJIS、JIS7/EUCへの変換だけ、有効です。

JIS(7単位半角カナ)/JIS、JIS(8単位半角カナ)/JIS、JIS(ESCで切り換え)/JIS、EBCDIC カナ/KEIS、EBCDIC カナ/JIPS(E) 領域重視、EBCDIC カナ/JIPS(E) 字形重視は、JIS8/シフトJIS、JIS7/EUCへの変換だけ、有効です。

UNICODE(UCS-2BE)、UNICODE(UCS-2LE)、UNICODE(UTF-16BE)、UNICODE(UTF-16LE)は、JIS8/シフトJIS、JIS7/EUC、EBCDIC カナ/JEF、EBCDIC ASCII/JEFへの変換だけ、有効です。

[B属性項目のエンディアン変換をする]のチェックボックスをONにした場合は、プルダウンメニューが表示されます。

“LITTLE<->BIG”または“BIG<->LITTLE”を正しく選択してください。

ヘッダ削除時において、空白のみで構成されている末尾の明細は削除します。

本注意事項は、[指定サイズ毎(ヘッダを含む)]を選択、または[指定明細件数毎(ヘッダは含まず)]で[空白を詰めてサイズを合せる]をONにした場合に該当します。

図9.31 ヘッダレコードの削除前の状態

このとき、明細の中身が空白のみで構成されている末尾の明細は、ヘッダの定量間隔挿入で詰めた空白と判断し削除します。また、最大明細件数を指定した場合は、その明細件数以降は空白と判断し削除します。

例1:[明細8]が空白の場合

“ヘッダレコードの削除前の状態”の[明細8]が空白のみで構成されているとき、下記のように[明細8]が削除されます。

図9.32 ヘッダレコードの削除後の状態

![]()

例2:[明細7]と[明細8]が空白の場合

“ヘッダレコードの削除前の状態”の[明細7]と[明細8]が空白のみで構成されているとき、下記のように[明細7]と[明細8]が削除されます。

図9.33 ヘッダレコードの削除後の状態

![]()

例3:[明細6]と[明細8]が空白の場合

“ヘッダレコードの削除前の状態”の[明細6]と[明細8]が空白のみで構成されているとき、[明細7]が空白ではないため[明細7]より前は、ヘッダの定量間隔挿入・削除で挿入した空白とはみなしません。[明細8]のみ削除し、[明細6]は削除しません。

図9.34 ヘッダレコードの削除後の状態

![]()

例4:最大明細件数(3)の場合

最大明細件数(3)と指定されている場合は、“ヘッダレコードの削除前の状態”の[明細4]と[明細8]は空白とみなし、削除されます。

図9.35 ヘッダレコードの削除後の状態

![]()

ヘッダレコードを挿入するとき、ヘッダレコードのフィールドにシーケンス番号を書き込みます。

最初に挿入されたヘッダレコードのシーケンス番号は「1」になります。以降、ヘッダレコードが挿入される毎にシーケンス番号に1が加算され、挿入されるヘッダレコードに識別番号として書き込まれます。

シーケンス番号の書き込み先フィールドが集団項目のフィールドの場合、繰返し出現するフィールドの内、最初のフィールドだけにシーケンス番号を設定します。

[ヘッダレコード挿入時にシーケンス番号を書き込む例]

以下はヘッダレコードの挿入時にフィールドにシーケンス番号を書き込む例です。

図9.36 ヘッダレコードの挿入前

![]()

ヘッダレコード挿入前の状態です。

図9.37 シーケンス番号を書き込むフィールドを決める

“ヘッダ1”のフィールドにシーケンス番号設定を行います。

図9.38 ヘッダレコードの挿入後(シーケンス番号を書き込む)

ヘッダレコード挿入順にシーケンス番号が対象フィールドに書き込まれます。シーケンス番号の書き込み前に設定されている値は、上書きされます。

[ヘッダレコード削除時にシーケンス番号が設定されている例]

以下はヘッダレコードのフィールドに、シーケンス番号が設定されている場合のヘッダレコードの削除例です。

図9.39 ヘッダレコードの削除前の状態

シーケンス番号が対象フィールドに書き込まれているヘッダレコードを削除します。

図9.40 ヘッダレコードの削除後の状態

![]()

先頭のヘッダレコードのシーケンス番号が設定されます。

「挿入・削除対象」のチェックボックスでONとなっているヘッダレコードのフィールドを指定できます。

集団項目ヘッダを除くすべての属性をフィールドとして指定できます。

「最終ヘッダレコードの識別文字設定」を書き込むフィールドと重複はできません。

シーケンス番号を書き込むフィールドに値が設定されている場合は、シーケンス番号を上書きします。

シーケンス番号設定時にフィールドの桁数を越えた場合、エラーを出力し変換を中断します。

属性 | シーケンス番号設定例 |

X属性 | 1,2,3,…(半角数字) |

K属性 | 1,2,3, …(全角数字) |

B属性 | 00000001,00000010,00000011, … |

H属性 | 0x01,0x02,0x03, … |

N属性 | 1,2,3, … |

9属性 | 01,02,03, … |

C属性 | 1,2,3, … |

P属性 | 0x0013,0x0023,0x0033, … |

ヘッダレコードを挿入するとき、指定されたヘッダレコードのフィールドに、挿入途中のヘッダレコードか最後に挿入されたヘッダレコードかを識別する文字列を書き込みます。

識別文字は“継続識別文字”と“最終識別文字”に設定された文字列を書き込みます。

識別文字の書き込み先フィールドが集団項目のフィールドの場合、繰返し出現するフィールドの内、最初のフィールドだけに識別文字を設定します。

[ヘッダレコード挿入時の最終ヘッダレコードの識別文字の例]

以下はヘッダレコードの挿入時に識別文字フィールドに識別文字を書き込む例です。

図9.41 ヘッダレコードの挿入前

![]()

ヘッダレコード挿入前の状態です。

図9.42 識別文字を書き込むフィールドを決める

“ヘッダ2”のフィールドに識別文字を書き込みます。

図9.43 ヘッダレコードの挿入後(識別文字を書き込む)

識別情報設定で指定した対象フィールドに、継続識別文字と最終識別文字が書き込まれます。

[ヘッダレコード削除時の最終ヘッダレコードの識別文字の例]

以下はヘッダレコードのフィールドに、識別文字が設定されている場合のヘッダレコードの削除例です。

図9.44 ヘッダレコードの削除前の状態

識別文字が対象フィールドに書き込まれているヘッダレコードを削除します。

図9.45 ヘッダレコードの削除後の状態

![]()

先頭ヘッダレコードに書き込まれている識別文字が設定されます。

「挿入・削除対象」のチェックボックスがONとなっているヘッダレコードのフィールドを指定できます。X属性のフィールドだけを指定できます。

「シーケンス番号設定」を書き込むフィールドと重複はできません。

識別文字を書き込むフィールドに値が設定されている場合は、指定された識別文字で上書きします。

空レコードとは、レコードを構成するそれぞれの項目値が、すべてデフォルト値のレコードを示します。

ヘッダレコードの挿入時は、空レコード調整を行ってからヘッダレコードの挿入を行います。

ヘッダレコードの削除時は、ヘッダレコードの削除後に空レコード調整を行います。

ヘッダレコードの削除時に、データ長を指定して空レコード調整を行う場合、指定データ長に端数が出ると登録時にエラーとなります。データ長はヘッダ削除後のヘッダ部と明細部(空レコード調整で追加される明細を含む)を合わせたデータ長を指定します。

[明細レコードのデフォルト値]

明細レコードを構成する属性のデフォルト値を以下の表に示します。

属性 | デフォルト値 |

|---|---|

X属性 | 全領域に半角空白 |

K属性 | 全領域に全角空白 |

N属性(符号無) 小数部0桁 | 領域の末尾に“0” |

N属性(符号無) 小数部1桁 | 領域の末尾に“0.0” |

N属性(符号無) 小数部9桁 | 領域の末尾に“0.000000000” |

N属性(符号有) 小数部0桁 | 領域の末尾に“0” |

N属性(符号有) 小数部9桁 | 領域の末尾に“0.000000000” |

C属性(符号無) 小数部0桁 | 領域の末尾に“0” |

C属性(符号無) 小数部1桁 | 領域の末尾に“0.0” |

C属性(符号無) 小数部9桁 | 領域の末尾に“0.000000000” |

C属性(符号有) 小数部0桁 | 領域の末尾に“0” |

C属性(符号有) 小数部1桁 | 領域の末尾に“0.0” |

C属性(符号有) 小数部9桁 | 領域の末尾に“0.000000000” |

9属性(符号無) 小数部0桁 | 全領域に“0” |

9属性(符号無) 小数部1桁 | 全領域に“0” |

9属性(符号無) 小数部9桁 | 全領域に“0” |

9属性(符号有) 小数部0桁 | 領域の末尾に0x40 |

9属性(符号有) 小数部1桁 | 領域の末尾に0x40 |

9属性(符号有) 小数部9桁 | 領域の末尾に0x40 |

P属性(符号無) 小数部0桁 | 領域の末尾に0x03 |

P属性(符号無) 小数部1桁 | 領域の末尾に0x03 |

P属性(符号無) 小数部9桁 | 領域の末尾に0x03 |

P属性(符号有) 小数部0桁 | 領域の末尾に0x04 |

P属性(符号有) 小数部1桁 | 領域の末尾に0x04 |

P属性(符号有) 小数部9桁 | 領域の末尾に0x04 |

H属性 | 全領域に0x00 |

B属性 | 全領域に0x00 |

[ヘッダレコード挿入時の空レコードの調整]

以下はヘッダレコード挿入時の空レコード調整の例です。

図9.46 ヘッダレコードの挿入前(空レコード調整前)

![]()

ヘッダレコード挿入前で空レコード調整前の状態です。最初に検出した空レコード以降はすべて空レコードとみなします。

例えば、[明細4]が空レコードとして検出でされた場合、[明細5]や[明細6]にデータが格納されていても、[明細4]以降は空レコードとみなし[明細5]と[明細6]も削除します。

図9.47 ヘッダレコードの挿入前(空レコード調整後)

![]()

空レコード調整により、[明細4]・[明細5]・[明細6]が削除されます。空レコード調整が行われてから、ヘッダレコードの挿入が実行されます。

[ヘッダレコード削除時にデータ長を指定して空レコード調整]

以下はヘッダレコード削除時の空レコード調整をデータ長で行った例です。

図9.48 ヘッダレコードの削除後(空レコード調整前)

![]()

ヘッダレコード削除後かつ空レコード調整前の状態です。ヘッダ削除時の空レコード調整は、ヘッダレコードの削除後に行われます。

図9.49 ヘッダレコードの削除後(データ長で空レコード調整する)

指定されたデータ長まで空レコードを追加します。なお、ヘッダレコード削除後のデータサイズ(ヘッダ部と明細部を合わせたサイズ)が指定データ長以上の場合は、空レコード調整は行いません。

図9.50 ヘッダレコードの削除後(データ長で空レコード調整後)

空レコード調整により、空レコードの[明細4]・[明細5]・[明細6]が追加されます。データ長は、空レコードを追加したとき端数が出ない値を指定しなければなりません。データ長に端数が出る場合は、登録時にエラーとなります。

[ヘッダレコード削除時の明細件数を指定して空レコード調整]

以下はヘッダレコード削除時の空レコード調整を明細件数で行った例です。

図9.51 ヘッダレコードの削除後(空レコード調整前)

![]()

ヘッダレコード削除後かつ空レコード調整前の状態です。ヘッダ削除時の空レコード調整は、ヘッダレコードの削除後に行われます。

図9.52 ヘッダレコードの削除後(明細件数で空レコードを調整する)

指定された明細件数になるまで、空レコードを追加します。ヘッダレコード削除後の明細件数が指定された明細件数以上の場合は、空レコード調整は行いません。

図9.53 ヘッダレコードの削除後(明細件数で空レコード調整後)

指定明細件数(6)まで、空レコード[明細4]・[明細5]・[明細6]を追加します。

ヘッダレコードの削除時に、明細部の繰返し回数フィールドをヘッダ部の直後(明細部の直前)に挿入します。逆にヘッダレコードの挿入時には、ヘッダ部の直後(明細部の直前)にある、明細部の繰返し回数フィールドを削除します。これを使用することで、繰返し数指定可変長フォーマットや短縮FLATファイル形式を、ヘッダの定量間隔挿入・削除の、入出力に使用することができます。

[使用できるフォーマットの条件について]

繰返し数指定可変長フォーマットまたは短縮FLATファイル形式で、以下の条件に該当するフォーマットを入力とすることができます。

フォーマット種別 | 条件 |

|---|---|

繰返し数指定可変長フォーマット |

|

短縮FLATファイル形式 |

|

[ヘッダの定量間隔挿入・削除のヘッダ部と明細部に登録するフォーマットについて]

繰返し数指定可変長フォーマットと短縮FLATファイル形式を利用したヘッダの定量間隔挿入・削除を行う場合、ヘッダ部と明細部に登録する一般フォーマットは以下のように登録します。

フォーマット種別 | ヘッダの定量間隔挿入・削除のヘッダ部 | ヘッダの定量間隔挿入・削除の明細部 |

|---|---|---|

繰返し数指定可変長フォーマット | 繰返し数指定可変長フォーマット登録でヘッダ部に登録したフォーマットから、明細部の繰返し回数フィールドを取り除いた一般フォーマットを作成し、ヘッダの定量間隔挿入・削除のヘッダ部に登録します。 | 繰返し数指定可変長フォーマット登録の明細部に登録した一般フォーマットを、そのままヘッダの定量間隔挿入・削除明細部として登録します。 |

短縮FLATファイル形式 | 短縮FLATファイル形式に使用したフォーマットをもとに、繰返し変動が設定された集団項目以外の一般フォーマットを作成し、ヘッダの定量間隔挿入・削除のヘッダ部として登録する。 | 短縮FLATファイル形式に使用したフォーマットをもとに、繰返し変動が設定された集団項目の子要素の一般フォーマットを作成し、ヘッダの定量間隔挿入・削除の明細部として登録する。 |

[ヘッダレコード挿入の例]

以下は繰返し数指定可変長フォーマットを入力とし、ヘッダレコード挿入時に明細部の繰返し回数フィールドを削除する例です。

図9.54 ヘッダレコードの挿入前(繰返し指定可変長フォーマット)

ヘッダレコード挿入前で繰返し指定回数フィールド削除前の状態です。[ヘッダ1]の最後に繰返し回数フィールドが存在します。

図9.55 ヘッダレコードの挿入前(繰返し指定可変長フォーマットからフィールド削除)

[ヘッダ1]の最後に指定されていた繰返し指定回数フィールドが削除されます。繰返し指定回数フィールドの削除が行われてからヘッダレコードの挿入が実行されます。

図9.56 ヘッダレコードの挿入後

ヘッダレコードの挿入後の状態です。

[ヘッダレコード削除の例]

以下はヘッダレコード削除時に、繰返し指定回数フィールドを追加し、繰返し数指定可変長フォーマットにする例です。

図9.57 ヘッダレコードの削除前

ヘッダ削除前の[ヘッダ1]には繰返し指定回数フィールドは存在しません。

図9.58 ヘッダレコードの削除後

ヘッダレコードの削除後の状態です。ヘッダ部の最後に、繰返し指定回数フィールドの追加と明細件数の書き込みが行われ、繰返し数指定可変フォーマットになります。

なお、ヘッダレコード削除時に追加する明細部の繰返し回数フィールドは、以下の形式のフィールドを追加します。

属性 | N属性(符号無し) |

桁数 | 6桁 |

小数部 | なし |

詰め文字 | 先頭に空白文字を詰める |

図9.59 ヘッダの定量間隔挿入・削除例画面

一覧表示

登録されているIDの一覧を表示するには、ツリーにて[ヘッダの定量間隔挿入・削除]を選択して右クリックし、[一覧表示]をクリックします。Webブラウザなどの拡張子.htmlに関連付けられた他のアプリケーションが起動され、登録されたIDの一覧が表示されますので、起動されたアプリケーションの印刷機能を使用して印刷してください。IDが登録されていない場合は、“ID情報が登録されていません。”とダイアログを出力します。

図9.60 ヘッダの定量間隔挿入・削除一覧画面